MANUALE PER IL CENSIMENTO FLORISTICO DELLA LOMBARDIA

ZURLI M. (**), ROSSI G. (**), GALASSO G. (*)

e VIRGA M. (**)

(*) REGIONE LOMBARDIA

(**)

DIPARTIMENTO DI ECOLOGIA DEL TERRITORIO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

PAVIA

INDICE (versione del 19 Novembre 2001)

1.

ELEMENTI DI

TOPOGRAFIA

1.1. La forma della Terra

e il reticolato geografico

1.2.

Determinazione della posizione assoluta e le coordinate geografiche:

latitudine e longitudine

1.3. Le

coordinate sferiche e piane

1.4. Le carte

geografiche

1.5. Classificazione delle

carte

1.6. La Carta topografica

d’Italia

2.

LA

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE PIANTE

2.1. L’area di distribuzione

2.2. I principali geoelementi della flora lombarda

3.

IL CENSIMENTO

DELLA FLORA LOMBARDA E IL RETICOLO CARTOGRAFICO ADOTTATO

3.1. Generalità

3.2.

Note pratiche per il rilevamento in campo

3.3. Brevi istruzioni per l’uso della scheda di campo

(Gabriele Galasso)

3.4. Scheda di campo

per il rilevamento floristico

4.

BIBLIOGRAFIA e

INFORMAZIONI UTILI

1. M. Zurli - ELEMENTI DI TOPOGRAFIA

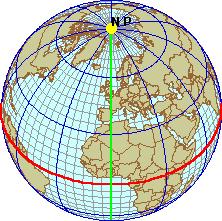

1.1. La forma della Terra e il reticolato geografico

I popoli antichi ebbero a lungo concezioni fantastiche ed

errate circa la vera forma della Terra. Oggi tutti sono a conoscenza della

sua

sfericità, ma probabilmente pochi saprebbero enunciare delle semplici prove.

Una di queste ci è data dall’osservazione del mare: infatti man mano che una

nave si allontana sembra affondare lentamente al di sotto del livello

dell’acqua. La spiegazione risiede nel fatto che la superficie del mare è

curva. Le fotografie prese dai satelliti terrestri, ad altissime quote, ci

mostrano l’orizzonte come una linea curva.

In realtà la Terra non è

perfettamente sferica; esiste uno schiacciamento polare causato dalla forza

centrifuga della rotazione terrestre. È quindi possibile distinguere:

- un

asse;

- un Polo nord o boreale o artico, rivolto verso la Stella polare;

- un Polo sud o australe o antartico.

La Terra si immagina poi avvolta

dalla rete formata da circonferenze passanti per i poli e da circonferenze ad

esse perpendicolari; queste in complesso, costituiscono il reticolato

geografico, necessario per determinare la posizione assoluta di ogni punto.

Il piano perpendicolare all’asse e passante per il centro della Terra

determina sulla superficie terrestre una circonferenza massima che è

l’equatore, i cui punti sono egualmente distanti dai poli; esso quindi divide

la sfera in due emisferi, uno dei quali è l’emisfero settentrionale o

boreale,

l’altro l’emisfero meridionale o australe.

I paralleli sono circonferenze

minori, parallele all’equatore, poste a Nord e a Sud di esso.

I meridiani

sono semicirconferenze massime che hanno per estremi i poli e che tagliano ad

angolo retto l’equatore e i paralleli. Ogni meridiano è completato dalla

parte

opposta da un’altra semicirconferenza che è il suo antimeridiano: meridiano

ed

antimeridiano formano il circolo meridiano.

1.2. Determinazione della posizione assoluta e le coordinate geografiche: latitudine e longitudine

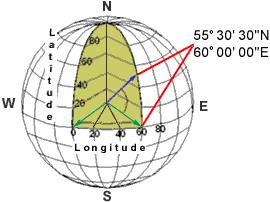

La latitudine è la distanza di un punto dall’equatore,

espressa dall’arco di meridiano tra essi interposto e misurato in gradi e

frazioni di grado.

La longitudine è la distanza di un punto da un

meridiano preso come fondamentale (meridiano zero), espressa dall’arco di

parallelo tra essi interposto e misurato in gradi e frazioni di grado.

Dal

1884 il meridiano fondamentale internazionale è quello passante per

l’Osservatorio di Greenwich, vicino a Londra.

|

Fig. 1 – Meridiani e paralleli (da ESRI, www.esri.com) |

|

Fig. 2 – Latitudine e longitudine (da ESRI, www.esri.com). |

1.3. Le coordinate sferiche e piane

Latitudine e longitudine vengono definite dal geografo come

coordinate geografiche e il sistema dei meridiani e dei paralleli come

reticolato geografico. Le coordinate geografiche sono considerate coordinate

sferiche, in quanto designano la localizzazione dei punti sull’ellissoide di

rotazione precedentemente descritto.

I meridiani e i paralleli non sono

linee rette ed equidistanti ne formano un reticolo di questo tipo su alcuna

delle proiezioni cartografiche di largo uso. Da qui la necessità di

introdurre

un sistema completamente diverso, quello delle coordinate piane (o

cartografiche o metriche), al fine di poter usufruire nelle carte di un

reticolato ortogonale ed equidistante.

Le coordinate piane, indicate Est e

Nord, sono in sostanza coordinate cartesiane dove l’ascissa è costituita

dall’equatore e l’ordinata dal meridiano centrale del fuso a cui appartiene

la

zona rappresentata sulla carta. Infatti, per evitare forti deformazioni sul

piano della carta, la superficie terrestre viene suddivisa in "spicchi" detti

fusi, dell’ampiezza di 6° di longitudine.

Il sistema di coordinate piane

oggi maggiormente usato nel mondo è il reticolato chilometrico, che si

riferisce alla proiezione universale trasversa di Mercatore (U.T.M.).

Le zone del reticolato chilometrico

Le coordinate

chilometriche nell’ambito di piccole aree appartengono ad una ben definita

zona del reticolato. Un sistema internazionale suddivide l’intero globo in

zone.

Il reticolato della proiezione universale trasversa di Mercatore,

indicato come sistema U.T.M., consiste di 60 "spicchi" detti fusi, ciascuno

della larghezza di 6° di longitudine, numerati da 1 a 60 a partire

dall’antimeridiano di Greenwich e procedendo verso E.

20 fasce

dell’ampiezza di 8° di latitudine e indicate con lettere maiuscole.

I

quadrangoli risultanti dall’intersezione fra un fuso ed una fascia sono detti

zone e designati con il numero del fuso seguito dalla lettera della fascia.

L’Italia si trova nei fusi 32 e 33 e nella fascia S e T; quindi risulta

suddivisa nelle zone 32T, 32S, 33T, 33S.

1.4. Le carte geografiche

Poiché la Terra ha forma sferoidale, il sistema più esatto

per rappresentarla è quello di costruire dei globi. I globi sono le uniche

rappresentazioni fedeli della Terra. Ma questi globi, per essere maneggevoli,

debbono essere di piccole dimensioni e in tal caso non possono rappresentare

che i tratti principali della Terra.

Per lo studio particolareggiato della

Terra si adoperano le carte geografiche, che rappresentano la superficie

terrestre o una sua parte riportandola su un piano.

Possiamo definire la

carta come una rappresentazione:

- ridotta, non essendo possibile

mantenere nella carta le distanze e le superfici reali.

La scala di

riduzione è una delle caratteristiche più importanti della carta, ed è data

dal rapporto tra una lunghezza misurata sulla carta e la lunghezza ad essa

corrispondente sul terreno.

- approssimata, non essendo possibile

riportare la superficie di una sfera su un piano.

I procedimenti di una

regola geometrica per tracciare nel piano il reticolato dei meridiani e dei

paralleli della sfera, costituiscono, in vari modi, le proiezioni

geografiche.

- simbolica.

Le carte geografiche utilizzano simboli per rappresentare

a d esempio oggetti, ma anche i rilievi (mediante le curve di livello o

isoipse, linee che uniscono i punti della superficie terrestre a eguale

quota).

1.5. Classificazione delle carte

Le carte in base alla scale si possono classificare in (Mori,

1990):

- carte con grandissima scala (inferiore a 1:10.000);

- carte

con grande scala, compresa tra 1:10.000 e 1:200.000, dette carte

topografiche;

- carte con scala media, compresa tra 1:200.000 e 1:1.000.000, dette carte

corografiche;

- carte con scale piccole (maggiore di 1:1.000.000), dette

propriamente carte geografiche.

Ricordiamo l’esistenza di carte tematiche,

che rappresentano principalmente su base geografica o topografica dei temi

(natura del suolo, elementi climatici, distribuzione della vegetazione,

densità della popolazione, distribuzione delle singole colture, ecc.).

1.6. La Carta topografica d’Italia

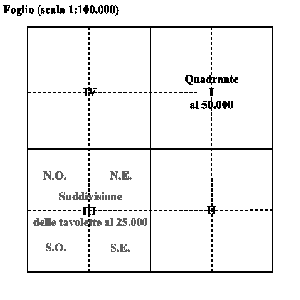

La Carta topografica d’Italia, la cui costruzione è affidata

all’Istituto Geografico Militare (I.G.M.), alla scala 1:100.000 consta oggi

di

285 fogli. Ad ogni foglio al 100.000 corrispondono quattro carte al 50.000,

chiamate quadranti, che si indicano col numero del foglio e con un numero

romano (da I a IV) secondo il posto che essi occupano nel foglio stesso,

andando nel senso delle lancette dell’orologio.

A sua volta ogni quadrante

comprende quattro carte al 25.000, chiamate tavolette, ciascuna delle quali,

oltre che con un nome, si indica col numero del foglio e del quadrante di cui

fa parte, cui fa seguito il segno del punto cardinale in cui si trova nel

quadrante stesso (fig. 3).

|

Fig. 3 – Suddivisione di un foglio della Carta topografica d’Italia in quadranti al 50.000 e in tavolette e modo per indicarli. |

Ricordiamo inoltre l’esistenza di una cartografia realizzata

dalle regioni alla scala 1:10000 e 1:5000, denominata Carta Tecnica Regionale

(C.T.R.) e suddivisa in Sezioni. Per la Regione Lombardia è attualmente

disponibile la C.T.R. alla scala 1:10000.

2. LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE PIANTE

2.1. L’area di distribuzione

Areali

La distribuzione geografica di una specie (o un

genere, una famiglia, ecc.) viene definita dal suo areale. Per areale si

intende la parte di superficie terrestre in cui la specie è presente in

condizioni di spontaneità e in modo stabile.

Una distinzione può essere

fatta tra areale geografico e areale regionale: il primo si riferisce

all’intera distribuzione, il secondo si riferisce alla distribuzione

nell’ambito di un territorio prefissato. Quando si parla di areale senza

alcuna specificazione, si intende areale geografico.

La rappresentazione

di un areale viene fatta su base cartografica: attualmente il metodo più

diffuso è quello della rappresentazione su reticolo geografico,

contrassegnando le maglie nelle quali si trova almeno una stazione della

specie in esame. La raccolta di informazioni sulla distribuzione geografica

di

una specie, quando non ancora perfettamente nota, inizia ovviamente dalle

osservazioni di campagna. L’informazione elementare è data dalla

constatazione

della presenza di una specie in un determinato punto del territorio, una

stazione, che può essere definito con precisione da coordinate. A tal fine,

attualmente, si possono utilizzare i G.P.S. ossia sistemi di posizionamento

geografico, strumenti ormai alla portata di tutti (anche se con differente

grado di precisione), che utilizzano per il posizionamento del punto le

informazioni satellitari.

I limiti di distribuzione di una specie vanno

cercati innanzitutto nelle condizioni climatiche avverse dei territori

circostanti: ad esempio le piante mediterranee sono bloccate verso nord dal

freddo dell’inverno e verso sud dall’aridità del Sahara. Gli areali non

coincidono però necessariamente con definiti tipi di clima: esistono infatti

specie altamente tolleranti con areali molto vasti che comprendono differenti

situazioni climatiche, anche se spesso una vasta distribuzione si spiega con

una diversa collocazione altitudinale.

I limiti di una distribuzione vanno

ricercati anche in cause non strettamente climatiche, come il tipo di

substrato, la distribuzione di fitofagi e patogeni, la distribuzione degli

animali dispersori di semi e frutti e impollinatori.

Spesso gli areali

sono delimitati da barriere geografiche che la specie non riesce a valicare,

come oceani, grandi deserti o catene montuose. L’insieme dei territori che

una

specie potrebbe occupare se non esistessero barriere geomorfologiche è

definito areale potenziale.

Se tutti i punti disegnati sulla carta che

descrive la distribuzione di una specie risultano molto vicini tra loro, così

da poter essere rappresentati da un’unica area, si parla di areale continuo.

Se invece è possibile circoscrivere due o più regioni di distribuzione si

dice

che l’areale è disgiunto e costituito da areali parziali. Quando queste

superfici sono molto piccole, al limite di una singola stazione, si

parla di areale relitto e la popolazione relativa viene definita relitto

geografico. Le situazioni disgiuntive sono molto importanti in quanto

favoriscono la formazione di nuove specie per evoluzione graduale ed

indipendente, con fasi intermedie di rango sottospecifico: non è un caso che

gli areali parziali di una specie siano spesso occupati da entità

sottospecifiche differenti (vicarianza geografica). Quando a differenza

distributiva si accompagnano anche variazioni morfologiche e genetiche

significative è possibile distinguere entità specifiche ben separate.

La

dimensione degli areali è molto varia: gli estremi opposti sono dati da

areali

molto piccoli e da areali molto grandi che si estendono su più continenti.

Per

questi casi estremi si parla rispettivamente di specie stenoendemiche e di

specie cosmopolite, dove per steno- si intende "stretto" (opposto ad euri- o

ampio). Il termine endemico, come tale, indica un taxon (cioè organismi

considerati ad un qualsiasi livello tassonomico: specie, genere, famiglia,

ecc.) che presenta distribuzione geografica esclusivamente limitata ad un

dato

territorio. Di conseguenza si può indicare come endemico anche un taxon

dall’areale vasto: ad esempio si può parlare di "endemico italiano" o di

"endemico europeo", ecc. Infine va precisato che è preferibile usare il

termine endemismo per indicare il fenomeno che produce taxa (plurale di

taxon)

ad areale limitato, mentre col termine endemita si è soliti indicare il tipo

di endemismo (es. endemiti alpici, endemiti lombardi, ecc.).

All’interno

di un areale, la densità specifica è definita come il numero di individui per

superficie: essa è tanto più elevata quanto migliori sono le condizioni

ecologiche per la specie presa in esame, mentre diminuisce drasticamente

allorquando almeno uno dei fattori ambientali si avvicina al minimo o al

massimo valore tollerabile dalla specie.

2.2. I principali geoelementi della flora lombarda

In relazione alla localizzazione geografica degli areali e

alla posizione dei centri di differenziazione, le diverse specie possono

essere riunite in geoelementi, di cui i principali per la nostra flora sono:

insubrico, sudest-alpico, alpico, artico-alpino, europeo, mediterraneo e

cosmopolita. Ogni geoelemento raggruppa quindi specie con aree di

distribuzione più o meno sovrapposte e la presenza di centri di

differenziazione dimostra la zona in cui attualmente una specie trova le sue

migliori condizioni di vita.

Con le sue oltre 7.000 specie la flora

d’Italia è tra le più ricche d’Europa. Questo primato dipende dalla sua

storia

biogeografica e dalla disponibilità di ambienti diversi offerti dal

territorio (l’Italia appartiene infatti a due regioni fitogeografiche: quella

mediterranea e quella eurosiberiana), ma anche dal modo col quale i

sistematici delimitano le specie.

Tra gli endemiti italiani vi sono specie

assai localizzate, ma anche specie ben più comuni se non ampiamente

distribuite. Come esempi per la Lombardia, per le prime, si può citare

Primula

glaucescens con areale limitato ad un territorio molto ristretto, tra i laghi

di Como e Garda, oppure Moehringia markgrafii per una o due stazioni in valle

Sabbia; per le seconde Sesleria shaerocephala endemita SE-alpico. Le aree più

ricche di steno-endemiti locali sono: Alpi Giulie, Prealpi lombarde e venete,

Alpi Apuane, Etna, Gennargentu. Le aree più povere corrispondono soprattutto

alle pianure alluvionali recenti, ma non solo a queste: pianura

padano-veneta,

Alpi Aurine Appennino settentrionale, pianura campana, Tavoliere e Murge.

La flora è l’elencazione delle specie che si trovano in un territorio ben

delimitato, corredata di tutte le informazioni necessarie per definire la

distribuzione e l’ecologia di ogni specie. Le flore regionali, come quella

della Lombardia, si costruiscono attraverso la convergenza di tante flore

locali, studiate anche in tempi diversi.

Gli endemiti assumono particolare

risalto in una flora locale o regionale: siano esse esclusive o presenti in

aree limitate e disgiunte da altre lontane, sono testimoni di evoluzioni

recenti del gruppo di specie cui appartengono (neoendemiti) o delle

variazioni

storiche subite dalle aree di distribuzione originarie (paleoendemiti).

Analizzare una flora raggruppandone le specie in geoelementi dà diversi

vantaggi: prima di tutto si può giustificare, sia sul piano storico sia su

quello ecologico, la presenza di specie poco diffuse, quindi se ne può

valutare l’importanza ai fini conservazionistici.

I principali geoelementi

della flora lombarda sono:

-

Specie orofite

centro-sudeuropee

: distribuzione che interessa le Alpi e le altre

catene europee (Pirenei, Carpazi, ecc.). Tra le comuni si possono ricordare

Nardus stricta, Rhododendron ferrugineum, Carex foetida, Leucanthemopsis

alpina.

- Specie artico-alpine: specie presenti nelle regioni artiche e

sulle alte montagne della zona temperata, dove occupano ambienti freddi ad

altitudini elevate; questi habitat rappresentano relitti di vegetazione che

si

insediò nel corso di periodi glaciali passati. Tra queste specie si possono

citare Salix herbacea, Silene suecica (=Lychnis alpina) e Empetrum

hermaphroditum.

-

Specie circumboreali

: specie

ad ampia diffusione ma con notevole discontinuità, tanto da estendersi per

gran parte dell’emisfero boreale. Tra queste si possono citare le ericacee

Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea e Calluna vulgaris; nelle torbiere

Eriophorum angustifolium e Juncus alpinoarticulatus e tra le felci

Cryptogramma crispa. Proprio in seguito alla rarefazione delle loro stazioni

alcune specie circumboreali possono essere considerate rare a livello locale,

come nel caso dell'orchidea Goodyera repens.

-

Endemiti alpici

: nella flora lombarda si può riconoscere

un numero elevato di specie molto frequenti, ma esclusive dell’intera catena

alpina. Tra queste si possono ricordare: Cirsium spinosissimum e Festuca

melanopsis (in Pignatti 1982 indicata come F. puccinellii). Altre assumono

maggiore spicco a causa di una distribuzione più limitata: Campanula cenisia

e

Primula daonensis.

-

Endemiti alpici

sud-orientali

: si possono ricordare come esempi Carex baldensis, Allium

insubricum, Saxifraga presolanensis, Campanula raineri, Primula glaucescens,

Galium montis-arerae, nonché altre specie esclusivamente lombarde come Viola

comollia o Sanguisorba dodecandra.

L’interesse scientifico per queste

specie è giustificato dal fatto che con la ricostruzione delle contrazioni

degli areali (paleoendemiti) o delle nuove comparse (neoendemiti), si possono

fare ipotesi sulla storia naturale del territorio alpino cui si unisce la

storia delle specie stesse, legate spesso alle vicende umane.

In

bibliografia vengono riportati diversi testi che è possibile consultare per

approfondimenti sulle questioni sopra trattate.

3. IL CENSIMENTO DELLA FLORA LOMBARDA E IL RETICOLO CARTOGRAFICO ADOTTATO

3.1. Generalità

Per flora si intende la lista delle specie che

complessivamente si trovano in un determinato territorio inteso come area

geografica, comprensiva di tutti gli aspetti geomorfologici e ambientali. La

flora esprime un significato sia storico, in quanto legato a vicissitudini di

tipo evoluzionistico, distributivo ed ambientale, sia ecologico, in quanto

legata ad aspetti climatici, orografici, ecc.

Per un’analisi accurata di

una flora occorre un censimento floristico; per censimento floristico si

intende il rilevamento in campo, la determinazione e la catalogazione della

flora di un dato territorio. I dati raccolti potranno quindi essere

confrontati con quelli storici, in modo da mettere in evidenza eventuali

cambiamenti.

La Regione Lombardia (sotto la responsabilità del dott.

Gabriele Galasso, Direzione Generale Qualità dell’Ambiente – Unità

Organizzativa Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi) ha recentemente

avviato un progetto per il censimento della flora spontanea dell’intero

territorio regionale al fine di realizzare un Atlante Corologico delle piante

vascolari, sul modello di diversi esempi già disponibili in nazioni vicine o

regioni e province italiane (cfr. bibliografia).

Questo progetto

regionale, in particolare, trova nei territori dei Parchi e delle altre zone

protette, le aree di maggiore interesse, vista l’alta biodiversità in specie

vegetali qui ospitate.

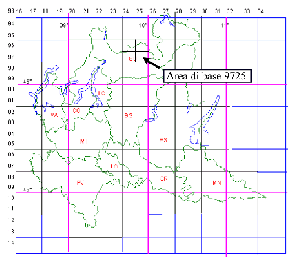

La distribuzione delle specie sarà rappresentata

mediante il reticolo cartografico adottato nella "Cartografia floristica

dell’Europa Centrale" (Ehrendorfer & Hamann, 1965). Secondo questo

sistema

la mappatura dei dati raccolti viene effettuata utilizzando un reticolo con

maglie predeterminate.

Il primo tipo di modulo previsto è denominato area

di base che ha una dimensione di 6' di latitudine x 10' di longitudine; esso

viene identificato da due coppie di numeri, la prima relativa alla riga e la

seconda alla colonna (es.: 9725 in fig. 4). Ciascuna area di base misura

circa

11 x 13 km di lato e viene individuata dalla località più importante,

presente

nell’area stessa.

Ogni area di base è divisa ulteriormente in 4 quadranti

(1 e 2 rispettivamente in alto a sinistra e a destra; 3 e 4 rispettivamente

in

basso a sinistra e a destra) (es.: 9725-3).

Il quadrante, di forma

rettangolare, è l’unità cartografica di riferimento e ad esso vengono

riferiti

i dati presenza\assenza di ogni specie. Le sue dimensioni lineari

corrispondono a circa 6 km x 5 km. Infine ogni quadrante viene suddiviso in 4

settori e ognuno di essi, a sua volta, in 4 sottosettori.

Il modo in cui

vengono raccolti i dati consente dunque una certa versatilità e in

particolare

permette di ricartografare i dati in una fase successiva con un reticolo a

maglie più fini o più larghe.

Il metodo si integra bene con il sistema

cartografico dell'IGM poiché ogni modulo, o area di base, corrisponde

esattamente a ¼ di carta alla scala 1:50000.

|

Fig. 4 – Reticolo formato dalle "area di base" della cartografia floristica in cui è possibile suddividere la Regione Lombardia. Ogni area di base può essere suddivisa in quattro quadranti, un quadrante in quattro settori e un settore in quattro sottosettori. |

3.2. Note pratiche per il rilevamento in campo

Uno dei problemi importanti nel rilevamento in campo è quello di conoscere con esattezza l’area di base, il quadrante, settore e sottosettore nel quale si sta operando. La Regione Lombardia, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha realizzato una griglia, in formato shapefile, georiferita in modo tale da poter essere sovrapposta alla Carta Tecnica Regionale della Lombarda in formato raster mediante un semplice visualizzatore come ArcEsplorer della Esri (gratuito, scaricabile dal sito www.esri.com).

3.3. G. Galasso - Brevi istruzioni per l’uso della scheda di campo

La scheda di campagna che segue è stata realizzata secondo il

modello di rilevamento floristico elaborato da Ehrendorfer & Hamann

(1965). Di seguito si riportano brevemente alcune convenzioni redazionali

utilizzate nella sua preparazione. Innanzitutto, le diverse specie sono

riportate in ordine alfabetico, separando su diverse righe i nomi generici

(maiuscolo grassetto) e gli epiteti specifici o intraspecifici. Taxa

congenerici tra loro sistematicamente affini e/o simili (pertanto spesso

soggetti a rischi di confusione) ovvero afferenti alla medesima specie, sono

stati riuniti all’interno di "gruppi". Ciò perché il rilevatore, a seconda

della sua preparazione, degli strumenti che ha a disposizione o dell’attuale

stato delle conoscenze, possa segnalare la esatta specie, microspecie o

sottospecie ovvero possa limitarsi a una segnalazione più generica, ma

standardizzata (es Achillea gr. millefolium o Anthyllis gr. vulneraria). Per

gli epiteti delle specie "normali" è utilizzato il carattere minuscolo, per i

gruppi di specie il carattere grassetto, mentre per le suddivisioni dei

gruppi

il maiuscolo. In alcuni casi (Alchemilla gr. alpina, Alchemilla gr. vulgaris,

Callitriche sp., Cuscuta sp., Dryopteris gr. filix-mas, Rosa gr. canina e

Rubus gr. fruticosus) è stato previsto il gruppo di gruppo, indicato col

maiuscolo corsivo; soltanto per il genere Hieracium, che prevede gruppi di

gruppi e, nel caso di H. gr. murorum, una ulteriore categoria superiore, sono

stati impiegati formati differenti. Ovviamente, lo stesso schema

classificativo in gruppi (e loro eventuali suddivisioni) è seguito

dall’applicativo informatico per la Cartografia Floristica "ARC" (Atlante

Ricerca Corologica, in Access 2.0) realizzato dalla Regione Lombardia. Gli

epiteti o i nomi di gruppo riportati tra parentesi si riferiscono a specie le

cui segnalazioni per il territorio lombardo sono dubbie o da ricontrollare

ovvero per quelle non segnalate in Regione ma che è possibile ritrovare

poiché

presenti in zone limitrofe (es. Alopecurus aequalis, Achillea stricta subsp.

tanacetifolia, Brachypodium pinnatum); invece i nomi seguiti da punto di

domanda si riferiscono a taxa di dubbio valore sistematico (es. Achillea

millefolium subsp. sudetica).

Per la nomenclatura si è seguito Pignatti

(1982), tranne che per alcuni cambi di genere grammaticale (es. Rhamnus), per

alcune correzioni ortografiche (es. Artemisia verlotiorum) e per le entità

ivi

non riportate (es. Primula albenensis).

Nel caso di Hieracium subgen.

Pilosella si è condivisa l’impostazione seguita da Stace (1991) e da Brisse

& Kerguelén (1994), che considerano di origine ibrida i taxa

intermediari.

In genere, comunque, la scheda non riporta gli ibridi, anche perché

difficilmente riconoscibili sul campo, tranne nel caso di Hieracium (come

detto) e di quelli più comuni (es Mentha xpiperita e Salix xrubens).

Infine la scheda prevede appositi spazi per segnare il quadrante (numero

e/o nome convenzionale, con la possibilità di specificare la sua suddivisione

-settore e sottosettore-), il nome del rilevatore, la data, eventuali note,

eventuali specie aggiunte, la descrizione e articolazione del percorso. In

particolare, relativamente a quest’ultimo punto, è utile suddividere il

percorso in segmenti o tratti, individuati da numeri progressivi, per ognuno

dei quali indicare il Comune, la località e l’eventuale area protetta in cui

è

localizzata, l’intervallo altitudinale (quota minima e massima), il chimismo

e

l’esposizione.

Le segnalazioni vengono marcate sulla scheda sottolineando

il nome del taxon presente (scegliendo, come detto, tra gruppo o

"microspecie") e appuntando di fianco il numero relativo al segmento in cui

viene osservato e una eventuale sigla relativa allo status effimero

(avventiziato casuale sensu Viegi et al., 1974) della stazione.

3.4.

Scheda di campo per il rilevamento

floristico

(La versione completa e aggiornata può essere chiesta al

Dr. G. Galasso, Regione Lombardia:

gabriele_galasso@regione.lombardia.it

)

- Albertella A. e Migliaccio F., 2001 – Verifica dati

cartografici per ricerca floristica griglia geografica CFCE. Regione

Lombardia

(rapporto interno).

- Alessandrini A. e Bonafede F., 1996 – Atlante della

flora protetta della Regione Emilia-Romagna. Bologna.

- Bonafede F.,

Marchetti D., Todeschini R., Vignodelli M. e Del Prete C., 1998 – Felci e

piante affini nella provincia di Modena: uno studio preliminare finalizzato

al

monitoraggio ambienatle e alla conservazione della biodiveristà. Provincia di

Modena – WWF Emilia-Romagna – Università di Modena.

- Bonafede F.,

Marchetti D., Todeschini R. e Vignodelli M., 2001 - Atlante delle Pteridofite

nella Regione Emilia-Romagna. Riconoscimento, distribuzione e note

sull’ecologia delle Felci e piante affini in Emilia-Romagna. Regione

Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile.

Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio Naturale.

- Brisse H. e Kerguelén

M., 1994 - Code informatisé de la Flore de France. Bulletin de l'Association

d'informatique appliquée à la botanique, Strasbourg, 1: 1-128.

- De Carli

C., Tagliaferri F. e Bona E., 1999 – Atlante corologico degli alberi e degli

arbusti del territorio bresciano (Lombardia orientale). Natura Bresciana 23 –

Monografie – Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.

- Ehrendorfer F.

e Hamann V., 1965 – Vorschlägen zu eimer floristichen kartierung von

Mitteleuropa. Ber. Deutsch. Bot. Ges. Berlin. 78: 35-50.

- Ferlinghetti R.

e Federici G., 1999 – La cartografia floristica nel Bergamasco: perculiarità,

risultati e tutela ambienatle. Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle 51

(1997): 125-134.

- Migliaccio F., 2001. Cartografia tematica e automatica.

Libreria Cluep, Milano.

- Mori A., 1990 – Le Carte Geografiche. Libreria

Goliardica, Pisa.

- Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, 3

Voll.

- Pignatti S., 1994 – La flora. In Pignatti S., 1994 - Ecologia del

paesaggio. UTET, Torino,: 11-55.

- Pirola A., 1998 – Elementi di Botanica.

Regione Lombardia, Manuali delle Guardie Ecologiche – 8.1.

- Poldini L.,

1991 – Atlante corologico delle piante vascolari del Friuli-Venezia Giulia.

Inventario floristico regionale. Regione Friuli-Venezia Giulia. Università

degli Studi di Trieste, Udine.

- Stace C. A., 1991 - New flora of the

British Isles. Cambridge University Press, Cambridge.

- Viegi L., Cela

Renzoni G. e Garbari F., 1974 - Flora esotica d’Italia. Lavori della Società

Italiana di Biogeografia, Forlì, n.s., 4 (1973): 125-220.

Informazioni utili

http://www.regione.lombardia.it/

www.nettuno.it/fiera/igmi/igmit.htm

(sito dell’I.G.M.I.)